目次

保育園にもAIを:AX(AI トランスフォーメーション)ってなんだろう?

最近、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉をよく聞くようになりました。しかし結論から言うと、これからの時代は「AX(AIトランスフォーメーション)」が本命になると言われています。

言葉を聞いただけで「そういうの、わからないからいいや」と敬遠される方、ぜひもう少しだけお付き合いください。今回は、そのわからない→わかる、知るというテーマにしております。

今やAIの情報はSNSやニュースでも溢れており、先月公開された情報が翌月にはガラッと変わるくらいの速さと変化の大きさになっています。

つまり、常に最新の情報から逃げずにキャッチしておきましょう。

そして何を隠そう、保育や福祉など、人と人との関わりが大切な現場でも、AXは大きな可能性を持っています。

この記事では、「AXってなに?」という基本から、保育園にどう活かせるか、そして今後どんな風に変わっていきそうかを、もわかりやすく説明します。

手書き→DX→AX:業務はどう変わってきた?

まずは、保育園の業務がどんなふうに変化してきたのかを簡単に振り返ってみましょう。

ステップ1:手書きの時代

・毎日の連絡帳や出席簿はすべて紙ベース。

・園児の様子を記録するのも、行事の案内を作るのも全部手書き。

・時間もかかるし、ミスが起きやすかった。→けどよくやってるよ本当に。

ステップ2:DX(データとデジタルを組み合わせていく)

・ICT化もここに含まれる。

・パソコンやタブレット、スマホを使って書類を作成。

・出欠管理や園児情報のデータ管理が可能に。

・ところどころ、自動入力やテンプレート(指導計画作成などもできる)で時短も。

(PR)

ステップ3:AX(AI化)

・AIが連絡帳や日誌の文章を自動で作成。

・シフトや職員配置をAIが最適化。

・保護者対応もチャットボットが一部代行。(詳細を下の方に記述してます)

このように業務は、段階的に変化しており

「紙&手作業」→「人が紙の作業をパソコンでやる」→「紙の作業はAIがやって人間は別の仕事をする」

方向へと進化しています。

ただし、1つ大事なことがあります。

実は、このステップを必ず順番通りに進む必要はないとも言われています。

つまり、DXを経ずにいきなりAXに踏み込むことも可能な時代になってきました。

これは、逆に言えば、今が業務カイゼンや働き方改革のチャンスだということです。特に現場で「これは時間のムダだな」「もっと楽にできたらいいのに」と感じていることがあるなら、それこそがAX導入の出発点になります。

保育園業務における DX と AX の違い

改めて、言葉の意味を確認しておきましょう。

DX(デジタルトランスフォーメーションと業務の具体例)

デジタル技術を活用して、保育園の働き方や保護者との関係性、業務全体を変えること。

具体例(Before → After)

| 項目 | Before(従来) | After(DXによる変化) |

|---|---|---|

| 登園管理 | 紙で出席簿記入 | タブレットで登園打刻、自動集計 |

| 保護者連絡 | 連絡帳に手書き | アプリで写真・動画付き連絡、既読確認も可能 |

| 園児の健康記録 | 紙に手書き、手計算 | クラウドで健康記録を一元管理、自動アラート機能 |

| 職員のシフト | Excelや紙で作成 | シフト管理システムで自動調整、出退勤連動 |

| 指導計画 | Wordや手書き | テンプレート化されたクラウド上で共同編集 |

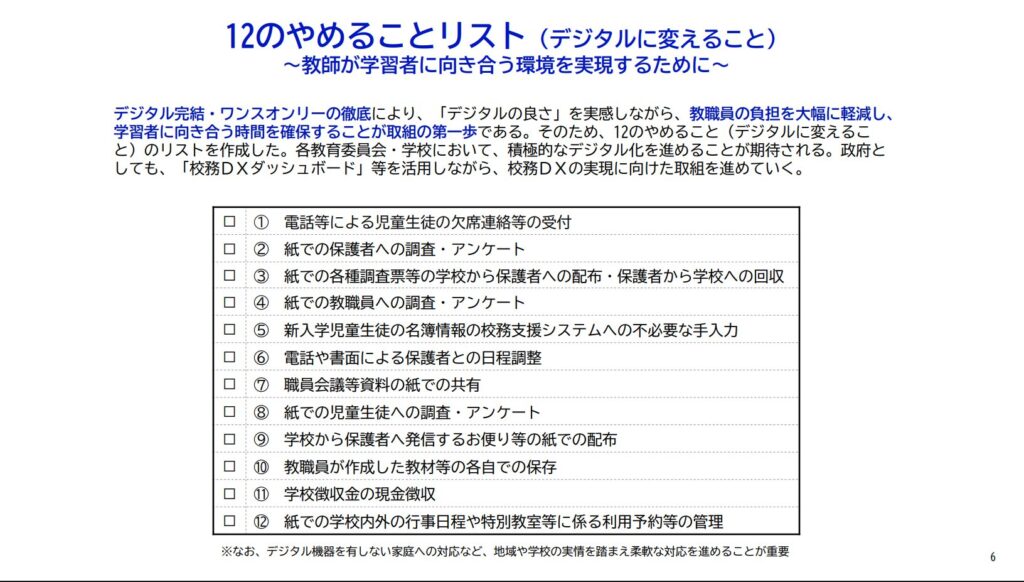

また、2025年6月13日にデジタル庁より公開された資料も非常に参考にになるので載せておきます。子どもを取り巻くという環境において、どのようにDXを進めるかがまとまっております。

AX(AIトランスフォーメーション)

AIを使って、より賢く効率的に「判断」「予測」「提案」ができるようにする変革。

具体例(AIの活用)※こうなるかもという予測も含めております

| 項目 | AXによる変革内容 |

|---|---|

| 保育日誌作成 | 子どもの発達段階をもとに、AIが日誌の内容を提案 |

| 成長の見える化 | 園児の活動データをAIが分析 → 発達の傾向や興味、関心をグラフ表示 |

| 保護者対応の提案 | 過去のやりとりや傾向から、AIが対応アドバイスを提示したりトレーニングする |

| ケガや体調異変の予測 | 日々の体温・活動記録などから異変の兆候をAIが検知する |

| あそびの壁打ち | 今の子どもの姿からどんな遊びや環境を提案できるか、壁打ちできる |

以下も抜粋元はデジタル庁になりますが、この中の多くでAIを使用するほうが効率化されると考えています。

保育園とAI、一見遠そうで意外と近い!

「保育にAIなんて関係あるの?」と思う人もいるかもしれません。でも実は、AIが活躍できる場面はたくさんあります。

1. 業務の記録・書類作成の自動化

保育者は、連絡帳や日誌、行事の計画などたくさんの書類を作っています。

これをAIが手伝ってくれると、文章能力の差や、書式のずれが統一化され作成者側も、管理者側も、過去の書類を探す時でも、作業時間が大幅に短縮されます。

2. 職員の配置やシフトの最適化

AIが職員のスケジュールや子どもの在園状況をもとに、最適なシフトを提案してくれると、人手不足の中でもより無理のない働き方につながります。

AIは分析が得意なので、過去の登園状況から各園での出席状況を調査。

“○月の何週目は休みが多い、○曜日に休みが多い”といった分析や、”病欠の情報から感染症の危険度算出”といった使用方法で、事前に人員配置を適切にし、ムダを無くすことに期待できます。

(PR)

3. 保護者対応のチャットボット

「今日の持ち物は?」「今日、○度の熱が出たけどすぐに下がりました。当園はどうしたらいい?」などのよくある質問に、AIが自動で対応することで、職員が直接対応する時間や負担を減らせます。

AX導入で大切なこと:技術よりも”人”の意識

AXを導入するというと、「何かすごいシステムを買わなきゃ」と思いがちですが、実は一番大切なのは使う人の意識です。

- 「これは今のやり方で本当にベスト?」

- 「面倒だけどずっとやってるから、という理由で続けてない?」

- 「もっといいやり方があるんじゃない?」

こういった問いかけを日常的にすることが、AXの第一歩です。AIを活かすには、まず“変えることを受け入れるマインド”が必要です。

導入のハードルを下げるコツ

いきなり全てを変える必要はありません。小さなことから始めて、成功体験を積み重ねるのが導入のステップです。

ステップ1:困っていることを洗い出す

「これ時間かかるな」「いつも同じことしてるな」と思うことをリストアップしてみましょう。

ステップ2:無料ツールやアプリを試す

ChatGPTやGeminiなど、最近は無料でも使えるAIツールがあります。まずは個人の業務で試してみるのもアリです。「計画を立てて」と伝えて、自分の保育時間を伝えてもちゃんと返答が来ます。

(PR)

ステップ3:仲間と情報を共有する

「これ使ってみたらよかったよ」といった体験を職場で共有していくと、少しずつ広がっていきます。

今後の展望:保育の質を高めるAXへ

今後、保育の世界でもAXが進めば、単なる効率化だけでなく、保育の質そのものを高める方向へ進んでいくでしょう。

- データから子どもの発達傾向を分析し、より的確な対応ができる

- 遊びのアイデアをAIがサポートしてくれる

- 外国語・多文化保育や保護者への対応もAI通訳などで柔軟に対応できる

こういった未来は、決して遠い話ではありません。大事なのは、現場が「変わることを怖がらず、うまく取り入れていく」姿勢です。

(PR)

最後に:AXは“人を置き換える”のではなく、“人を支える”

保育という、人の心と心が触れ合う仕事にこそ、AXは必要な変化だと私は思います。

AIというと「仕事が奪われる」と不安に思う人もいますが、AXの目的は違います。

ここまで読まれた方を裏切ることをいうようですが、

正直、AIだろうがDXだろうが実は、正直なんでもいいんです。

なぜなら本当に大切なことは、

子どもと過ごす時間をかけること。

子どものことを観察し・考え・環境を準備すること。

つまり、子どものために使える時間を増やすことが目的なのです。

AXもDXもより多くその時間を確保するための手段である。

本当に大事な「人と向き合う」時間を取り戻す。それが本当のゴールです。

だからこそ、少しずつでも前に進んでいくことが、子どもたちの未来にもつながっていくと信じています。